Um den genauen Zyklusstand Ihrer Stute zu bestimmen, werden Ultraschalluntersuchungen von Gebärmutter und Eierstöcken hauptsächlich in der Zuchtsaison von März bis August durchgeführt. Mobile Ultraschallgeräte ermöglichen uns, Ihre Zuchtstute im Stall im Rahmen des Zuchtprogramms zu begleiten. Regelmäßige Kontrollen im Zeitraum der Rosse erlauben eine ziemlich exakte Bestimmung des Besamungszeitpunktes.

Nach der exakten Deckzeitpunktbestimmung Ihrer Stute durch regelmäßige, ultraschallgestütze Zykluskontrollen führen wir bei Ihnen im Stall künstliche Besamungen durch. Sowohl die Besamung der Stute mit Frischsamen und entsprechender Zusammenarbeit mit den Hengststationen, als auch die engmaschige Betreuung Ihrer Zuchtstute bei der Besamung mit Tiefgefriersamen ist eine Leistung unserer Pferdeklinik.

Nach Möglichkeit betreuen wir Ihre Zuchtstute gerne im heimatlichen Stall, bieten jedoch jederzeit die Möglichkeit zur stationären Aufnahme in unserer Klinik.

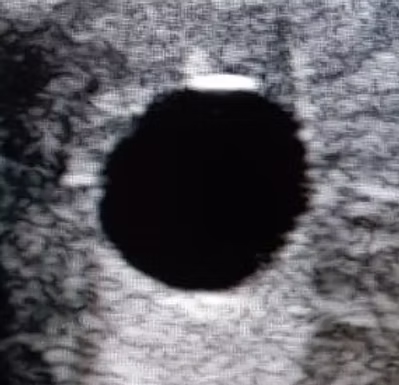

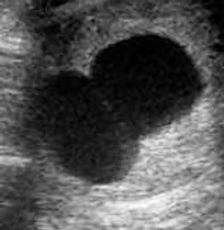

16 Tagen nach der künstlichen Besamung Ihrer Stute ist es möglich eine aussagekräftige Trächtigkeitsuntersuchung mittels Ultraschall durchzuführen. Hierbei ist es besonders wichtig eine Zwillingsträchtigkeit auszuschließen und den Besitzer über die weitreichenden Risiken aufzuklären. Dennoch ist es möglich, beim Vorliegen von zwei Fruchtanlagen eben nur einen gesunden Embryo heranwachsen zu lassen, um sowohl Stute, als auch Fohlen mit möglichst wenig Risiken auszusetzen. Die regelmäßige Untersuchung des Embryos ist bis zum dritten Trächtigkeitsmonat transrektal und später auch transabdominal durchführbar.

Wir betreuen Ihre Zuchtstute vom Zeitpunkt der Besamung bis hin zur Geburt.

Um ein einwandfreies Zuchtmanagement zu gewährleisten ist es wichtig, einige essentielle zuchthygienische Aspekte vordergründig zu behandeln.

Im Besonderen ist hierbei die Tupferprobe sowohl bei der Stute, als auch beim Hengst zu nennen. Bei der Stute geht es vorallem um die Keimfreiheit, die mittels Tupferprobe aus der Gebärmutter untersucht wird. Beim Hengst werden mittels Dreifachtupfer (aus Penisschaft, Eichelgrube und Harnröhrenöffnung) auf vorkommende Deckseuchen geprüft. Die Bescheinigung über Deckseuchenfreiheit beim Deckhengst ist von besonderer Wichtigkeit.

Für einen optimalen Start ins Leben ist ein „Vetcheck“ des neugeborenen Fohlens in den ersten Stunden häufig von besonderer Wichtigkeit. Die umfangreiche Versorgung des Fohlens durch mütterliche Antikörper über die erste Muttermilch zählt zu den wichtigsten Inhalten der ersten Lebensstunden des Fohlens.

Die Untersuchung von Allgemeinbefinden, Darmpech, Nabel und Nabelschnur, sowie die Überprüfung nach dem Vorhandensein einer Gaumenspalte o.Ä. werden beim Neugeborenen eingehend untersucht. Im Falle von sogenannten „dummy foals“ stehen wir mit unserer Klinik zur stationären Intensivbetreuung zur Verfügung.

Ist ein tierärztliches Eingreifen in den Geburtsvorgang erforderlich handelt es sich meist um Veränderungen in der Lage, Stellung oder Position des Fohlens, die einen normalen Geburtsvorgang erschweren. Die manuelle Korrektur durch den Tierarzt kann in vielen Fällen einen annähernd normalen Geburtsvorgang ermöglichen.

Diagnostische Anästhesien

Sicher eine unserer häufigsten Übungen.

Im Rahmen der Lahmheitsdiagnostik führen wir Leitungsanästhesien an der betroffenen Gliedmaße durch, um die Lahmheitsursache auf einen Bereich einzugrenzen.

Die diagnostische Anästhesie synovialer Einrichtungen, wie von Gelenken, Sehnenscheiden und Schleimbeuteln, kann in einem zweiten Schritt zur exakten Diagnosestellung durchgeführt werden.

Digitales Röntgen

Dank neuester digitaler Röntgensysteme können wir in der Klinik und im Stall für höchste Bildqualität zu jeder Zeit garantieren. Wir verfügen über 6 DR-Systeme und können damit auch im Stall gerade bei Ankaufsuntersuchungen eine hervorragende Bildqualität garantieren.

Das Versenden und Empfangen von Röntgenbildern Ihres Pferdes, sowie deren Beurteilung, ist Bestandteil unseres Service.

Mit Hilfe der Computerlumineszenztomographie werden knöcherne Strukturen beim Pferd dargestellt. Unsere mobilen Röntgensysteme ermöglichen es schnell und nahezu in Echtzeit knöcherne Problematiken Ihres Pferdes im Stall zu diagnostizieren. Dank der qualitativen, hochauflösenden DR-Systeme (digitales Röntgen) werden kleinste Läsionen, Chips, Kissing Spines o.ä. aufgezeigt und unterstützen uns auf dem Weg der Diagnosestellung.

Ultraschall

Mittels Ultraschalluntersuchung erhält der Tierarzt zweidimensionale Bilder, die Informationen über Größe, Form und Struktur der untersuchten Strukturen geben.

Die Ultraschalltechnik ist ein in der Tiermedizin weit verbreitetes Diagnostikum. Im Fokus der Untersuchung steht hierbei das Weichteilgewebe des Tieres. In unserer Klinik kommt die sonographische Untersuchung vorallem bei der Darstellung von Sehnen, Bändern, Menisken und Gelenkhöhlen zum Einsatz. Ebenfalls ist die sonographische Untersuchung ein wesentlicher Bestandteil unserer mobilen Fahrpraxis und wird zu jederzeit im heimatlichen Stall durchgeführt.

Szintigrafie

Was bedeutet Szintigraphie?

Die Szintigraphie (lat. scintilla=Funken, griech. graphin= schreiben, zeichnen) ist eine nichtinvasive diagnostische Methode, um entzündliche Prozesse im muskuloskelettalen System bildlich darzustellen, die vielfach Ursache für nicht erklärbare Lahmheiten sind.

Wie läuft die Untersuchung ab?

Dem Pferd wird ein radioaktives Medikament (Tc99 m), das an eine Trägersubstanz (Oxidronsäure, HDP) gekoppelt ist,

intravenös verabreicht. Dieser Komplex lagert sich an freie Bindungsstellen im Knochen an, die v.a. bei einer erhöhten Aktivität der knochenaufbauenden Zellen (Osteoblasten) zur Verfügung stehen.

Dies ist z.B. der Fall bei knöchernen Ausrissen von Sehnen und Bändern, sogenannten Insertionsdesmopathien oder feinen Haarrissen im Knochen (Fissuren).

Die meisten dieser Bindungsstellen sind 2-3 Stunden nach der Injektion des Radiopharmakons besetzt. Nun beginnt die eigentliche Messung.

Eine Vollnarkose ist heutzutage hierfür nicht mehr nötig, die Patienten werden lediglich leicht sediert. Die Gammakamera misst mithilfe eines Detektors die vom Knochen emittierte Strahlung (y-Quanten). Diese wird durch ein dahinter geschaltetes Computersystem in ein Bild umgewandelt. Dieses spiegelt dann Durchblutungsverhältnisse und Entzündungszustand des muskuloskelettalen Systems wider. Abhängig vom Unter-suchungsaufwand werden mehrere Bilder in unterschiedlichen Ebenen erstellt. Dies kann zwischen 30 min und 2 Stunden dauern. Danach haben die Patienten aus strahlenschutz-technischen Gründen 48 Stunden in der Szintigraphiestation zu verweilen.

Wie lautet die Indikation für eine Szintigraphie?

Es gibt drei „klassische Gründe“ für eine Szintigraphie:

-

Bei Lahmheiten unbekannter Ursache, die sich mithilfe von Leitungsanästhesien entweder nicht näher eingrenzen lassen oder von weiter oberhalb vermutet werden, wie z.B. bei Rittigkeitsproblemen aus dem Bereich des Achsenskelettes (Halswirbelsäule, Rücken, Ileosakralgelenk).

-

Bei Patienten, die sich nicht anästhesieren lassen, z.B. aufgrund von Widersetzlichkeiten, v.a. an den Hintergliedmaßen.

-

In Fällen, bei denen Leitungsanästhesien kontraindiziert sind, wie etwa bei hochgradigen Lahmheiten infolge von Fissuren oder Frakturen.

Wie verlässlich ist die Aussagekraft der Ergebnisse?

Dort, wo der Knochenstoffwechsel erhöht ist, wird sich in hohem Maße das Radiopharmakon anlagern und eine verstärkte Strahlung abgeben. Dies wird sich bildlich durch eine intensivere Färbung (sogenannte „hotspots“) darstellen. Die szintigraphische Untersuchung ist jedoch keine „Frage-Antwort-Maschine“. Die Ergebnisse sind immer eng mit der klinischen Untersuchung abzustimmen, um falsch-positive Befunde zu vermeiden.

Muss der Patient in irgendeiner Weise auf die Untersuchung vorbereitet werden?

Es wäre gut, wenn das Pferd zwei bis drei Tage vor der Untersuchung belastet werden würde, sofern der Lahmheitsgrad dies zulässt, um eine gleichmäßige Durchblutung der zu untersuchenden Region sicher zu stellen. Ebenso ist das beidseitige Bandagieren der Gliedmaßen dafür hilfreich.

Hufrehe / Aseptische (diffuse) Huflederhautentzündung

Die Hufrehe ist eine weit verbreitete Erkrankung des Aufhängeapparats des Hufbeins in der Hornkapsel. Nach wie vor ist die Hufrehe eine der orthopädischen Erkrankungen, bei der die höchsten Verlustraten zu verzeichnen sind.

Das Hufbein des Pferdes ist in der Hornkapsel durch den Hufbeinträger aufgehängt. Bei einem Funktionsverlust des Hufbeinträgers kommt es zur Absenkung und/oder Rotation des Hufbeins in der Hornkapsel. Ein vollständiger Funktionsverlust führt zum Ausschuhen des Pferdes.

Ursachen:

-

Überlastungsrehe

-

Vergiftungshufrehe

-

Fütterungsrehe

-

hormonell bedingte Hufrehe

-

endotoxische Hufrehe

Symptome:

-

Bewegungsunlust

-

sägebockartiges Stehen

-

Trachtenfußung

-

Wendeschmerz

-

Pulsation der Hauptmittelfußarterien

-

schlechtes Allgemeinbefinden

Wenn Sie den Verdacht einer Hufrehe ihres Pferdes haben, verständigen Sie bitte umgehend den Tierarzt. Eine Rehebehandlung sollte sofort und intensiv eingesetzt und durchgeführt werden. Grundsätzlich gelten Rehepatienten als Intensivpatienten und wir empfehlen die Versorgung in der Klinik.

Bei der Diagnostik sind Röntgenbilder für die Einschätzung des Schwergerades der Hufrehe unumgänglich. Zur besseren prognostischen Beurteilung empfehlen wir die Anfertigung eines Venogramms (Beschreibung siehe unten). Wir führen dieses mittler-weile standardmäßig bei unseren Rehepatienten durch und können somit eine bessere prognostische Beurteilung und einen idealen Rehebeschlag garantieren.

Die Intensivversorgung der Rehepatienten beinhaltet die analgetische Versorgung, Kryotherapie (Kältetherapie), entzündungshemmende Infusionen, und je nach Stadium und Befinden Hufverbände, Hufgipse oder spezielle Rehebeschläge. Als ultima ratio kann die Durchtrennung der tiefen Beugesehne erfolgen, eine Operation, die wir am stehenden Pferd durchführen.

Grundsätzlich hat die Erkrankung Hufrehe eine vorsichtige Prognose und kann extreme Kosten verursachen. Bitte sprechen Sie uns offen an, wir beraten Sie gerne.

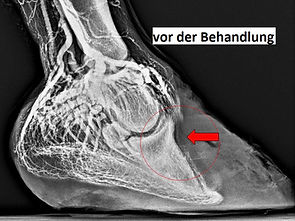

Venogramm zur besseren Diagnostik bei Hufrehe:

Zur besseren Einschätzung des Verlaufs bei Hufrehe machen wir immer ein Venogramm. Dabei werden die Zehengefäße gestaut und ein Röntgenkontrastmittel in die Zehenvene gespritzt. Danach wird mittels Röntgenkontrolle die Verteilung des Kontrastmittels überprüft (siehe Bilder). Bei einer unregelmäßigen Verteilung, meist am Kronsaum des Hufes, ist ein Gefäß abgeklemmt. D.h. hier fließt kein oder kaum mehr Blut durch das Gefäß, was sehr große Schmerzen und das Lösen des Hornschuhs verursacht. In Zusammenarbeit mit unserem orthopädischen Hufschmieden wird der betroffene Huf fenestriert. Es wird eine Rille kurz unterhalb des Kronsaumes eingefräst, um eine optimale Blutversorgung der Huflederhaut wieder herzustellen.

Dr. Mark Zengerling hat hierzu einen sehr interessanten Vortrag im November 2019 gehalten. Hier können Sie nachlesen: Vortrag

Tenographie

Weit verbreitet in der Pferdemedizin sind Krankheiten der Fesselbeugesehnenscheide. Diese äußern sich durch Lahmheiten der betroffenen Gliedmaße und meistens einer deutlichen Füllung der Fesselbeugesehnenscheide. In der Reitersprache wird diese Füllung der Fesselbeugesehnenscheide häufig als Galle bezeichnet.

Wenn die Lahmheitsursache durch Leitungs- bzw. intrasynoviale Anästhesien auf den Bereich der Fesselbeugesehnenscheide eingegrenzt wurde, geht es darum, die Ursache der Füllung bzw. Lahmheit zu finden.

Die Standardmaßnahme zum Detektieren von Sehnenschäden ist die Ultrasono-graphie. Allerdings können im Ultraschall Längsrisse der Sehnen (sogenannte „longitudinal tears“) teilweise nicht dargestellt werden.

Unter Zuhilfenahme von Kontrastmittel, welches steril in die Sehnescheiden injiziert wird und in Verbindung mit Röntgenbildern, können Schäden der oberflächlichen und tiefen Beugesehne, der Manica flexoria, als auch die Durchgängigkeit im Fesselring-bandbereich beurteilt werden. Durch diese Technik kann häufig auf intensivere Bildgebung wie Computertomographie oder Magnetresonanztomographie oder gar eine diagnostische Tendovaginsokopie verzichtet werden.

Vorteile sind die hohe Aussagekraft, die schnelle und einfache Durchführung und der relativ geringe Kostenaufwand.

Stammzelltherapie

Der Einsatz von Stammzellen bei der Behandlung bestimmter Lahmheiten des Pferdes eröffnet die Möglichkeit, zusätzlich zu den bisherigen entzündungshemmenden und schmerzlindernden Therapiemöglichkeiten, potente Zellen direkt an den Ort des verletzten Gewebes zu injizieren und die Heilung somit gezielt zu fördern.

-

Stammzellen sind Zellen, die noch nicht auf ihre spätere Funktion im Körper festgelegt sind. Sie können sich unendlich teilen und die unterschiedlichen Gewebe bilden, aus denen der Körper aufgebaut ist. Die Spezialisierung zu einer bestimmten Gewebeart nennt man Differenzierung. Stammzellen sind von großem therapeutischem Interesse, da sie die Fähigkeit besitzen, die Regeneration, also die Wiederherstellung der Gewebsfunktion, gezielt zu fördern. Daher wird die Stammzelltherapie auch als „regenerative Behandlung“ bezeichnet.

-

Stammzellen können aus verschiedenen Geweben (z.B. Knochenmark, Blut, Fett, Nabelschnur) entnommen werden. Zur Stammzelltherapie verwenden wir ein innovatives und neues Medikament. Die hierbei eingesetzten Stammzellen werden aus dem Blut gesunder, ausgewählter Spenderpferde gewonnen. Danach werden sie im Speziallabor unter standardisierten Bedingungen vermehrt, die Qualität wird überprüft und sie werden „chondrogen induziert“, also so beeinflusst, dass sie nach der Injektion ins Gelenk mit den Knorpelzellen interagieren.

-

Durch die Auswahl gesunder, junger und unter besten Bedingungen gehaltener Spenderpferde werden nur Stammzellen der höchsten Qualität für das eingesetzte Präparat verwendet.

-

Das Spenderpferd erlebt nur einen „Piks“ wie bei einer üblichen Blutentnahme, muss also weder sediert werden, noch eine schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen. Es wird nur eine sehr kleine Menge Blut entnommen.

-

Es handelt sich um ein vielfach erprobtes, von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA in der gesamten EU für Pferde zugelassenes, verschreibungspflichtiges Arzneimittel, welches 2019 als weltweit erstes Stammzell-Präparat zugelassen wurde und unterliegt somit strengen Qualitätsprüfungen.

-

Durch die Vordifferenzierung der Stammzellen wird eine größere Sicherheit erzielt, dass sie an den Knorpelzellen anheften und ihre Wirkung entfalten. Dadurch erhöht sich der Erfolg der Therapie.

-

Das Tierarzneimittel steht für die Stammzelltherapie zur unmittelbaren Verfügung. Es muss also nicht mehr wie bei bisherigen Therapien zeitaufwendig aus Zellen, die von dem verletzten Pferd invasiv entnommen und hergestellt werden.

Orthopädischer Hufbeschlag

Als orthopädisch spezialisierte Pferdeklinik liegt uns sehr viel an einem problemorientierten Hufbeschlag, der die Gliedmaßenstellung des jeweiligen Pferdes optimiert.

Hierfür arbeiten wir sehr eng mit den Hufschmieden Alexander Werner und Norbert Steinbeißer zusammen. In Sachen Spezielbeschlag lassen die beiden keinen Wunsch offen.